是“过劳死”不是“猝死”:32岁程序员加班逝世为何索赔难?

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:恰帕斯东风电视机

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:分析或评论

关键词:程序员, 加班, 加班时长, 工伤, 小时, 法律, 标准, 家属

涉及行业:互联网信息服务, 服务业

涉及职业:白领受雇者

地点: 广东省

相关议题:工伤/职业病, 工作时间

- 现行工伤认定标准对“过劳死”缺乏明确规定,长期加班导致的死亡难以获得工伤赔偿,家属举证门槛极高。

- 工伤认定强调“工作时间、工作场所、因工作原因”三要素,忽视了现代脑力劳动和居家办公中碎片化加班的实际情况。

- 现有“48小时”规定导致部分家属在抢救与赔偿之间陷入两难,法律只关注发病瞬间,忽略了长期累积性伤害。

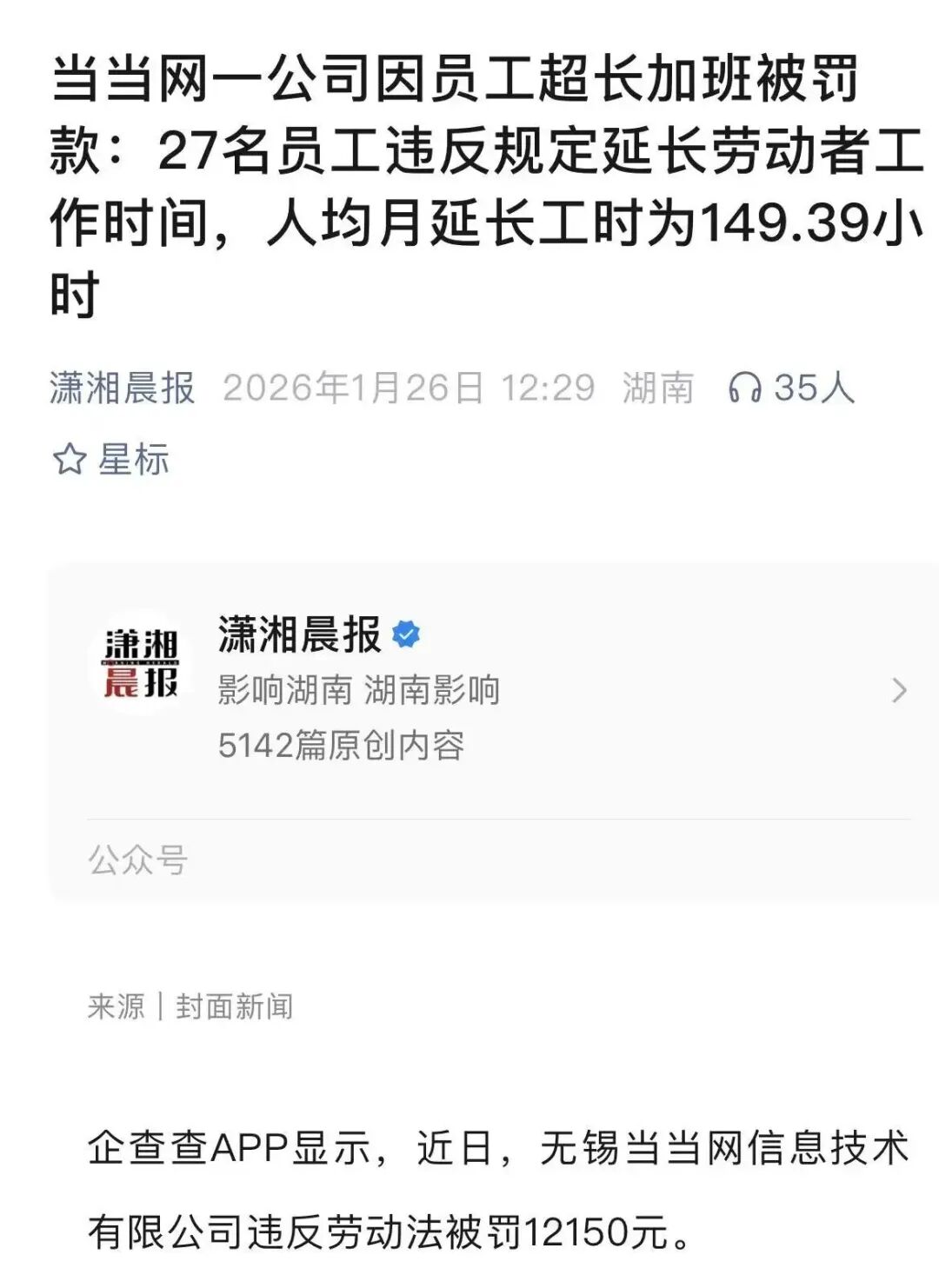

- 企业安排加班的违法成本极低,缺乏对“过劳死”赔偿的明确标准,使企业对员工加班的约束力不足。

- 日本等国家通过设定加班时长上限和多元负荷因素,推定过劳死为工伤,并将举证责任转移至企业,为中国提供了可借鉴的经验。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2025年末至2026年初,职场上空阴云密布。广州视源股份(CVTE)32岁程序员高广辉在抢救时仍被拉进工作群,最终因长期极限加班引发心源性猝死。就在撰写这篇文章的几天内,又发生一起29岁程序员过劳死同样难以进行工伤认定的事件。

上一篇文章我们谈到为了防止过劳死发生,员工拥有“离线休息权”非常重要(点击阅读)。今天我们聊聊:为什么这些过劳悲剧往往被冷冰冰地描述为医学意义上的“猝死”?

一方面, 这当然是由于主流媒体无法代替医学鉴定机构对逝者进行专门的工亡认定,无法进行法律上的准确归因;但另一方面,这也反映了社会舆论和建制长期以来都对过劳死问题采取回避立场。实际上早在2012年就有多家官媒报道“国内每年过劳死人数超过60万”。尽管该数据的真实性存疑,但有关“过劳死”的权威统计数据却迟迟不见踪影。不仅如此,近年来连“过劳死”的表述都难以被公众看到,这本身已经反映了一部分症结所在。

中国工伤制度中消失的“过劳死”

回到现有的《工伤保险条例》。第15条第1款规定,在工作时间、工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的,视同工伤。这给了在非工作场所因工作原因致死的劳动者获得工伤赔付的具体依据。2025年11月13日由人社部发布的《意见(三)》进一步指出居家办公期间发生的死亡如果满足一定条件可以“视同工作时间、工作岗位”,但条件非常苛刻,概括成大白话就是:

1、申请人自己要有充分举证;

2、必须证明在家工作是单位让你干的;

3、必须证明在家工作和在单位上班是同样的工作状态和强度;

4、必须证明工作明显占用了休息时间。

这个意见给寻求工亡赔偿的申请者造成了极高的门槛。对于过劳死的索赔家属而言,核心痛点还在于,许多过劳死是长期加班所累积的身心伤害导致的,逝者在家办公期间未必维持了与单位上班期间一样的工作强度,或者难以形成充分证据来满足这一条件。

目前的认定标准使得过劳死的工伤索赔像是一场场残酷的荒诞剧——如果员工死在办公室,且在抢救中活过48小时,家属拿不到赔偿;如果员工死在家,但在家中无法满足苛刻的法律条件,家属同样拿不到赔偿。

因而,我们在这里呼吁:必须尽快将“过劳死”专门纳入工伤赔付标准,尤其是将“累积性过劳”纳入认定工伤的依据,比如规定职工死亡前1个月连续加班时间超过法定加班时长上限(36小时),即推定其死亡为工作原因,可认定为工亡。这不仅是为逝者讨回尊严,也是从制度上去正视和遏制过劳死这种结构性死亡的社会现象。

目前,企业安排加班的边际成本极低。对于企业而言,劳动监察针对非法加班的罚款相比于安排员工加班所产生的收益,简直如同洒洒水。从工伤赔付上制定“过劳死”的认定标准,让企业承担足够的赔偿和法律责任,才能形成强力的反向约束,倒逼那些奉行“1人顶6人”理念的企业重新审视其冷酷的人力剥削。

现有工伤规定是旧时代的产物

中国现行的工伤认定标准主要源自2003年施行的《工伤保险条例》。其核心框架设计于传统的“大工厂时代”,当时的伤害主要源于物理性的意外,如机械绞伤、坠落等。因此,认定标准被高度简化为“工作时间、工作场所、因工作原因”的“三工”原则。这种逻辑在面对现代脑力劳动和数字办公时显得力不从心。尤其是第15条中的“48小时”规定,起初是为了扩大工伤范围,将部分突发疾病纳入,但在执行中却成了家属的“夺命符”。我们在媒体报道中看到的多起猝死案件(也包括去年的多起外卖骑手过劳死事件),诱因往往是长期劳累对心血管系统的持续侵蚀,这种因果关系是累积性的,法律却只截取发病的一瞬间,这种截断式的认定忽略了致病因的长期性。

此外,这种制度还引发了残酷的伦理扭曲。实践中出现了多起“插管抢救49小时”被判非工伤的极端案例,导致家属在“全力救人”与“保住赔偿金”之间进行惨烈的人性博弈。之所以迟迟不建立“过劳”标准,一方面是因为因果关系认定难,医学上很难百分之百证明加班是唯一诱因;另一方面则是立法者担心一旦放开认定,会导致工伤保险基金支出激增,增加社保体系的负担。然而,这种逻辑本质上是在用程序员、骑手和工程师的生命,为经济发展的速度进行没有人道的“补贴”。

从更深层的法理来看,工伤制度的本质应是职业风险的社会化负担。在传统工业社会,风险是可见的肢体残缺;而在算法时代,风险是不可见的神经磨损与心肺衰竭。现行法律依然死守“固定工作时间与地点”,却无视了当代企业通过微信、钉钉和外卖平台等软件对工人私人时间的全面入侵。当工作已经碎片化地渗透进打工人的每一寸呼吸时,认定标准的石化实际上是在为企业转嫁用工成本。

日本防治“过劳死”的经验和反思

在全球范围内,针对过劳死的防治,日本等国提供了值得借鉴的“硬指标”。作为过劳死概念的发源地,日本在2014年通过了《过劳死预防对策推进法》。其判定的核心不是发病后的抢救时长,而是发病前的“累积劳动时间”。日本厚生劳动省确立了著名的“过劳死线”:如果员工在发病前1个月加班超过100小时,或者发病前2-6个月平均每月加班超过80小时,法律即推定其死亡与工作具有直接因果关系。这种机制最显著的进步在于将证据压力从员工家属身上移开,只要工时超标,企业必须自证清白,否则必须赔偿,这极大地提高了企业的违规成本。

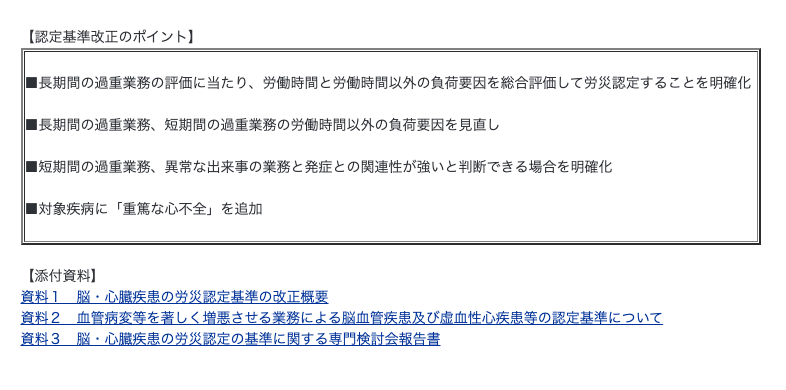

然而,这样的过劳死线所设定的隐含加班时长仍然过高了。2021年9月发布的新修订版《关于脑·心脏疾病劳灾认定基准的修改》,打破了此前长达 20 年的“唯时长论”。修订后的基准明确规定:即便月平均加班时间未达到 80 小时(即未达“过劳死线”),如果加班时长接近 80 小时,且伴随以下“负荷因素”,应当认定为工伤:

不规则的排班: 例如频繁的深夜班、两班倒、短时间内频繁改变班次。

休息不足: 两次上班之间的时间间隔(Work Interval)过短。

工作环境负荷: 长时间处于高温、低温或剧烈噪音的环境下作业。

心理负荷: 涉及巨额资金损失风险、极高的技术难度或伴随重大责任的工作。

身体负荷: 涉及剧烈的体力消耗或强制性的长期出差。

来源:日本厚生劳动省官网(脳・心臓疾患の労灾认定基准の改正)

然而,即便像日本这样拥有较完备法律体系的国家,在防治过劳死的实践中依然面临着“隐形压力”的严峻挑战。最受舆论诟病的现象便是“服务性加班”(类似于“隐形加班”)的盛行——为了逃避法律对加班时长的硬性监控,许多企业形成了“名义上下班,实际在干活”的灰色地带。员工被迫在系统上打卡下班,随后带上电脑转场至咖啡馆或家中继续处理任务。这也彰显了我们在上一篇文章中提到要赋予员工“离线休息权”的重要性。

与此相伴的另一大弊端是“名义管理职位”陷阱。部分企业通过赋予年轻员工“店长”、“系长”或“项目负责人”等虚衔,利用法律中“管理人员不受加班工时限制”的漏洞,对其进行无节制的极限榨取。这些被称为“披着经理外皮的奴隶”的劳动者,不仅拿不到应得的加班费,还被排除在过劳预防体系之外。这种现象也警示我们:在修改立法的过程中应该避免留下漏洞。

呼吁:改革陈旧的工伤规定

在此,我们郑重呼吁:

首先,废除“48小时”的认定教条,让抢救回归医学治病救人的本质。

其次,引入“过劳死推定制度”,设定“加班上限线”,同时对致死工作因素进行多元考虑。一旦有证据证明死者生前连续高强度加班或承担过重的工作负荷,法律应推定为过劳死,进行工亡赔偿。

最后,必须强化“隐形加班”的取证,且规定企业负有举证责任。若企业销毁证据或无法举证,则采纳劳动者方面的主张。

在接下来的文章里,我们将继续讨论可以如何应对严峻的过劳问题。下篇文章,我们具体来聊聊在预防过劳死和杜绝非法加班方面,政府还应该做哪些工作。