打工日记·10|争来的休息室:保洁阿姨与集体发声

来源网站:www.laborfact.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:保洁员, 保洁阿姨, 妈妈, 休息室, 空间, 城市

涉及行业:服务业, 居民服务/修理/物业服务

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:派遣劳动/外包工作, 就业, 工会

- 保洁员在高强度、低收入的劳动中,普遍缺乏基本休息权保障,很多用人单位未能提供专门的休息空间。

- 行业内普遍采用外包模式,劳动关系复杂,保洁员缺乏工会支持,难以通过正式渠道表达诉求。

- 现有法律虽有规定,但“休息空间”在实际执行中常被模糊处理,缺乏强制性标准。

- 社交媒体推动了保洁员休息权问题的曝光,普通劳动者对类似困境产生共鸣,反映出广泛的劳动共情。

- 保洁员子女分享母亲的工作经历,反映出工资低、劳动强度大、休息条件差等普遍困境,呼吁设立有基本设施的休息室以保障劳动者尊严。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

在城市日常运转中,保洁工作是最基础也最不可或缺的一环。干净整洁的公共空间背后,是数以万计的保洁员在高强度、低收入的劳动中维持着城市的“体面”。但与其重要性不对等的,是她们在劳动过程中面临的基本休息权保障缺失。一方面,保洁行业普遍依赖外包模式,劳动关系复杂,保障制度薄弱。保洁员通常缺乏工会支持,也难以通过正式渠道表达诉求。一些用人单位和物业管理方以“场地紧张”“管理不便”等理由,忽视为劳动者提供休息空间的责任。另一方面,现有法律虽规定用人单位应为员工提供安全卫生的工作条件,但“休息空间”这一需求在具体执行中往往被模糊处理,缺乏强制标准。

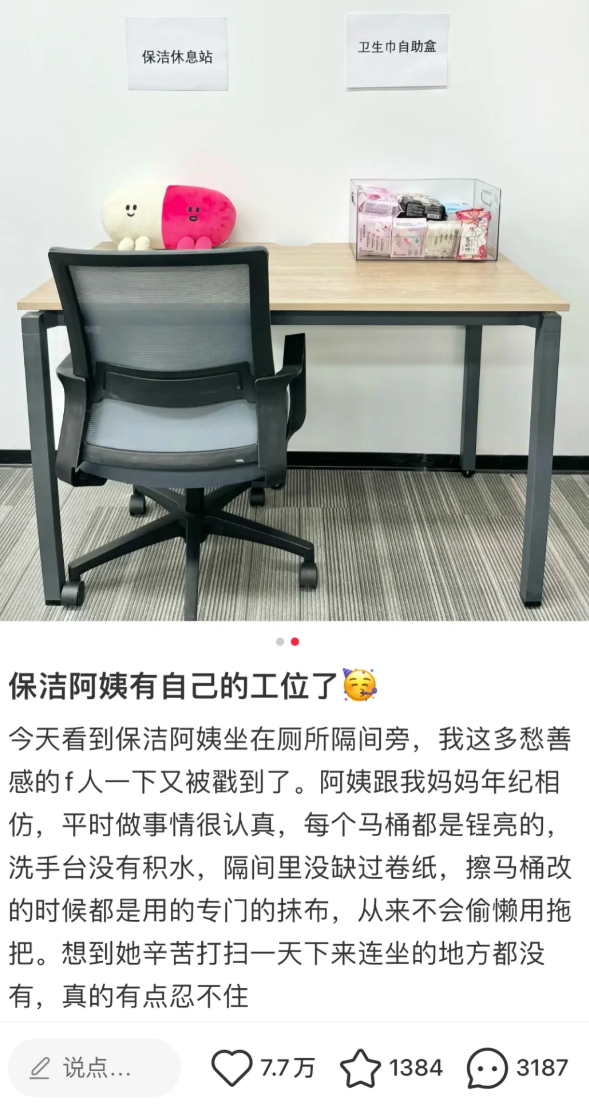

社交媒体的力量使这些原本被隐藏的问题浮出水面。#给保洁员一个休息室#等话题受到公众关注,也迫使部分政策和管理改善。值得注意的是,这次舆论推动的背后,是大量普通劳动者对“隐性不公”的敏感反应。不少人将保洁员的困境视为对自身处境的映照——过劳、缺乏基本保障、制度缺位。这是一种广义的劳动共情,也是一种社会结构失衡的体现。

城市的高速运转离不开清洁劳动者的默默付出。但如果她们连坐下吃饭的空间都无法保障,那么这不仅是对个体尊严的漠视,也是公共管理的失职。一个负责任的社会,应将对劳动者的基本照顾纳入常规制度,而非在舆情压力下才临时补漏。劳动不该以牺牲尊严为代价。推动制度修补,明确最低休息空间标准,加强工会组织和监管执行,是当下必须回应的问题。让保洁员在整洁城市中也拥有属于自己的安静角落,不应是道德呼吁,而应是制度保障。

社媒上清洁工人的子女们谈及母亲的工作经历和待遇,分享了保洁阿姨们面临的普遍困境:

看到网络上大家讨论保洁阿姨的处境,我也想说说我的切身体会。高中的时候,妈妈为了陪读应聘了学校的保洁。整栋楼只有两个保洁,真的很辛苦。夏天的时候,我和妈妈一起打扫卫生间,干几十分钟就大汗淋漓。我只是帮忙都觉得特别累,更别提妈妈每天连轴转。

妈妈想休息的时候,只能在闷热、狭小、潮湿的卫生间里面暂时修整,喝喝水,擦擦汗,根本没有一个专门的休息室。妈妈本来腰就不好,干那段时间保洁让她的腰更痛了。工资也微薄得可怜,比原来说的还少。

我还记得我们当时住在供电室旁边一个空的房间

没空调没风扇,只有一盏灯一张木板床…

晚上上厕所只能去废弃的、堆满杂物还有很多虫子的卫生间

妈妈为了不让我害怕,自己拿着杀虫剂去打扫

她说她也害怕得不行

妈妈工资是武汉最低标准,税前2200元,交完社保到手只有1424元。工资少得可怜,工作强度却极高,早七晚六,一天11个小时,期间是大量体力劳动,脚上磨出水泡和鸡眼,疼得不行。她从不抱怨,不敢请假,因为缺勤会扣五百块钱。

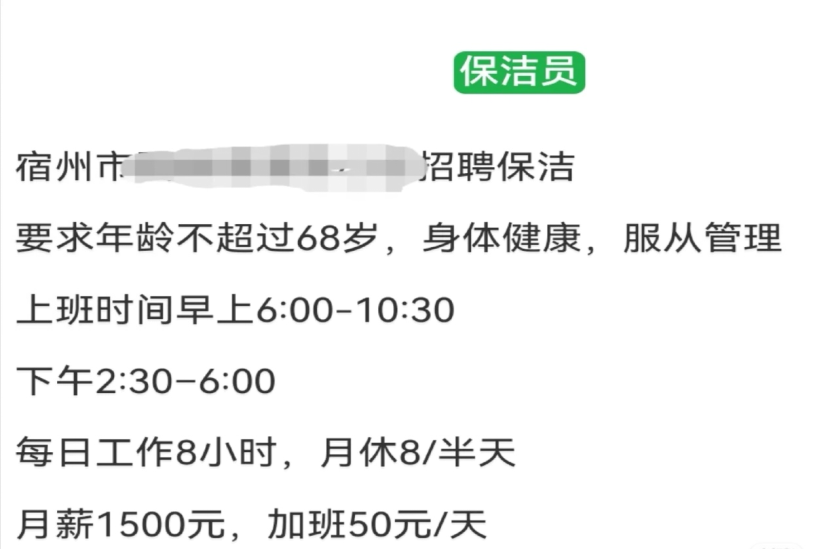

我妈妈今年49岁,但在劳动力市场上基本只能干保洁了,还要抽空照顾读初中的弟弟。她之前几份保洁工作,工资大概都在1000-1500元一个月。在我们那个小城市,一个月每天干8小时,早上六点半到晚上六点,到手1500,算下来一小时才6块多。加班也只多给50块。

每次听她说物业或者老板对她各种挑刺,心里都很难受。想想才给多少钱啊!雇的又是四五十快六十岁的、平时省吃俭用的劳动妇女。我听妈妈讲过很多同事的故事:有家里三个孙子要补贴的60岁阿姨,有到处碰壁觉得不如跟厕所打交道的阿姨,有1200一个月还经常加班但坚持干了三四年的阿姨。跟她们聊天最常听到就是“不干这个又能干什么呢?”

最近网上很火的保洁阿姨没有独立休息空间,这个基本要看物业给不给配。我妈妈也遇到过休息室和保安室合并的。说实话,可能很多阿姨也没啥空休息,一直在干活,干完就回家照顾老人孩子了。对她们来说,可能有个地方放东西、能坐一下,能按时拿到钱就好了。她们真的像老黄牛一样温和且任劳任怨。

我妈妈是一名幼儿园的保育老师

同时也承担整个园区的保洁工作

每天提着水桶、扫把从楼上跑到楼下

我问她中午是怎么休息的,她说:

“就睡在地上。”

我的心当时真的像被扎了一下。

她在幼儿园,孩子们叫她“妈妈”

但这个“妈妈”,没有休息室。

她不是一个例外,

而是千万个保洁阿姨、保育员、勤杂工的缩影。

她们为我们付出干净整洁的空间,

可她们的空间在哪里?

我们不奢求什么豪华配置

但连一个能坐下喘口气,

安心吃口热饭的地方都没有,

心里确实不是滋味。

虽然妈妈因为身体和待遇问题没干多久,但那段时间我真的感受到保洁工作的辛苦,意识到保洁休息室的重要性。想到千千万万的保洁阿姨也是别人的妈妈,我就忍不住心一紧。所以,我呼吁设立保洁休息室。我们需要的是一间有尊严的保洁休息室:24小时热水和带锁储物柜,带软垫的折叠床,医药箱和充电插座,能加热饭盒的微波炉。这不是福利,是基本尊严。

所以今天,我想再次呼吁为保洁阿姨设立休息室。哪怕是一张床,一个小空间,也好过睡在地板上。她们不是“工具人”,她们是一个个活生生的人。我再次呼吁设立保洁休息室:24小时热水和带锁储物柜,带软垫的折叠床,医药箱和充电插座,能加热饭盒的微波炉。请记得给守护城市洁净的人,留一扇温暖的门。

工人有事,我们报道

我们收集一线工人的声音,呈现不被主流媒体看到的劳动者生活;我们探究政治经济背景下的劳动体制、剥削逻辑,力求呈现劳动者的处境,看见来自工人的行动和抵抗。快手、抖音等工人使用的社交媒体是我们的主要信息来源。采访劳动者、与工人建立连接是我们努力的方向。我们希望通过文章和报道的连接,能使所有劳动者团结为一张巨网。我们分析工人受苦的原因,分享工人斗争的经验。工人的声音需要被听到,工人的声音最有力量!

劳动者筑起一砖一瓦,在一条条产线上铸造中国制造的奇迹。劳动本应该被尊重,现实中,劳动者被剥削、被边缘化,主流话语一边将劳动者塑造为卑微、值得同情的受害者,一边忽视、贬抑、打压劳动者的行动。我们希望在劳动者的世界中,重新看见劳动的价值,重建劳动者的尊严。

征集伙伴

如果你也对工人议题、劳动报道或工人运动有兴趣,想参与工事有料,欢迎直接写信联系我们: [email protected] !