致敬认真生活的普通人——广深两日调研感悟

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:

主题分类:

内容类型:

关键词:普通人, 实务, 学堂, 蔷薇, 生活

涉及行业:

涉及职业:

地点: 无

相关议题:工作时间, 人口移动/流动

- 广州海珠区康鹭城中村是许多来自湖北、湖南等地的流动务工人员聚集地,他们多从事服装相关工作,体现了流动劳工在城市经济中的重要作用。

- 康鹭片区的流动人口工作时间长达一天十四五个小时,反映了流动劳工面临的高强度劳动条件。

- 海珠康乐小学的学生主要是本地户籍家庭的孩子和招工老板的子女,流动人口的孩子难以随迁入学,揭示了流动劳工子女教育的难题。

- 实务学堂为辍学青少年提供了一个没有应试教育压力的学习和成长空间,强调了非传统教育对于劳工家庭子女的重要性。

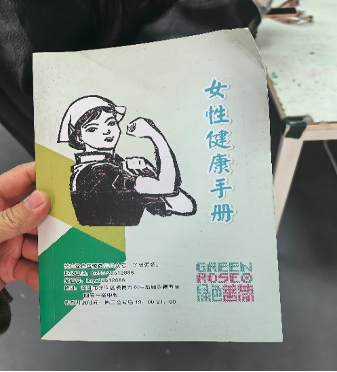

- 绿色蔷薇社会工作服务中心通过为流动女性与儿童提供支持和服务,展现了社区层面对流动劳工家庭的关怀和赋能。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

责编 吕利丹

作者 罗俊祺 曾逸群 王旭 吕利丹

编者按:2025年3月28-30日,广深两日行,是我们青少年教育发展主题调研的最后一站。在这里,我们想要寻找很多问题的答案,淅淅沥沥的小雨也没有妨碍我们紧凑的步伐。我们访问了眼里重拾光芒的青少年,把理想照进现实的行动者,与孩子分离10余年却一直在想念孩子的流动母亲,早晚还在烟火气的城中村city walk…。如果要用一句话总结,我想说,这是一趟治愈之旅,看到每一个认真生活的普通人的珍贵。于是,我们决定,把这一路调研的一些见闻和感受与严八的读者们一起分享。

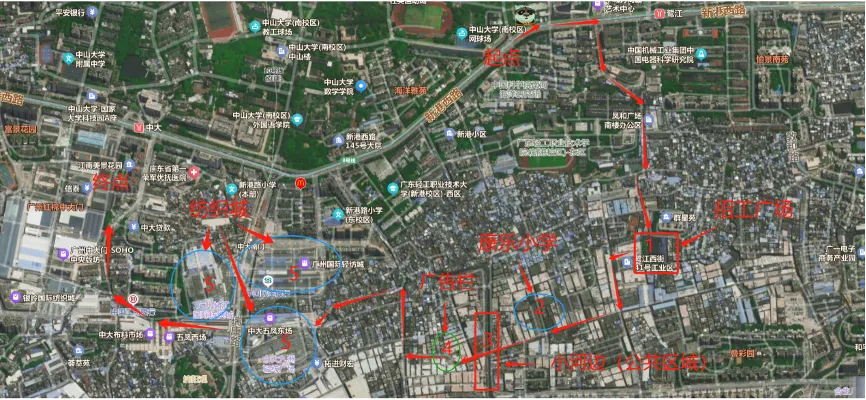

城中村

我们首先想实地了解流动和留守儿童青少年的父母们工作和生活环境。于是第一天上午,我们直奔广州海珠区康鹭城中村片区。广州的公益伙伴“亚洲”提供了一份十分详尽的walk路线,详见下图。因为时间关系,我们没有走完全程,但已经十分震撼。

分享公益伙伴推荐的走访路线:1、从中大东门出发,过马路到对面,走进康鹭片区;2、到招工广场(1号位置),有很多临时工在找工作,早上7-8点是高峰期,特别适合访谈和聊天,人挤人;3、2号位置是康乐小学(社区唯一民办打工子弟小学);4、3号位置在康乐小学前面不远,有一条小河(臭水沟),是整个社区唯一的“公共空间”,河两边有很多“闲人”在玩手机,并且旁边有唯一的拆迁区,适合找人搭讪;5、4号位置就在路边,有广告栏,这里有按床位出租的宿舍(10-20元/晚);6、5号位置有三栋特别大的纺织城,里面很多档口,可以进去逛逛;7、最后是中大南门的布匹市场,可以简单逛一逛。全程预计1.5-2小时。

康乐村口的旧时牌坊

这是一个充满生活气息的区域,汇集了大量来自湖北、湖南等地的流动务工人员,他们多从事服装相关工作,这片拥挤的街巷也因此得名“湖北村”或“制衣村”。康鹭片区紧邻“中大布匹市场”等大型服装批发市场,依托地理优势,该片区逐渐形成了“小单快返”的生产模式,即私人接单、快速出货;大量小作坊分布在整个区域内,是比较典型的非正规经济体系。如果您想更全面了解广州城中村,可以戳当地公益伙伴整理的的专业指南《广州城中村:数量、分布和类型》。

康鹭以灵活就业、日结工资和高度流动性著称,街头随处可见“十几元一晚”的床位出租广告。一进入城中村,我们就被这里的热气腾腾的街景感染,街上各种小吃店,饭馆(以早餐包点、湖北菜和隆江猪脚饭为主),水果摊、修车铺、药电、网吧等一应俱全,生活配套服务及其发达。

流入地和流出地的链接

在康鹭招工市场与老乡的交谈中,我们得知这里的多数居民是外来务工的流动人口,工作时间一天十四五个小时属于常态。我们在前往招工广场的路上经过了海珠康乐小学,当谈及是否会将子女带来当地就读时,一位老乡表示,该校的学生主要是本地户籍家庭的孩子和招工老板的子女,流动人口的孩子很难随迁入学。

话不多说,开始上图。

川流不息的康鹭招工市场

(每日人流量2.1万人次,提供岗位3000人次)

招工的过程传统却高效

筒子楼

脏乱中透露着秩序,黑暗中闪烁着光芒

沿街制衣作坊,免去了物料搬运的繁琐

这是“稳定”居所的租房广告

黑旧电线上错落的衣服,与自家小电驴紧锁的共享单车

“拆”字和不确定的未来

蓝色工地围栏(据说已经“拆”了很多年),以及免费穿梭巴士

网吧门口的治愈墙

在这里,中年人挤占了原属于青年人场域的网吧

日结招工和人均14元/晚的集体宿舍床位火爆

随处可见的法律服务广告

配套生活服务完备,没有出村的需要

从城中村骑车几分钟即可抵达国际化程度超高的服装产业园区

实务学堂——少年眼里都有光的地方

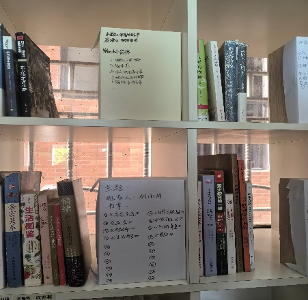

下午,我们来到小洲村,一栋临江的四层小楼静静伫立,这里是“实务学堂”,一个职业学习社区,既有面向15-18岁青少年营职前教育项目,还有面向职场年轻人的“职场新人营”项目。这个社区2018年由欧阳创立于北京,2021年迁至小洲村。一进门是公共活动区,几个学生正围坐在公共厨房里封装挂耳咖啡,这是他们要送给捐赠者的小礼物。二楼是阅读和活动室,书架的每一格都整齐摆放着每个同学亲自挑选的书籍。再往上是学生宿舍。顶楼是个可以吹风的露台,能看到对岸盛开的鲜花。

实务学堂是一栋坐落于河口小洲的四层小楼

露台上的风景

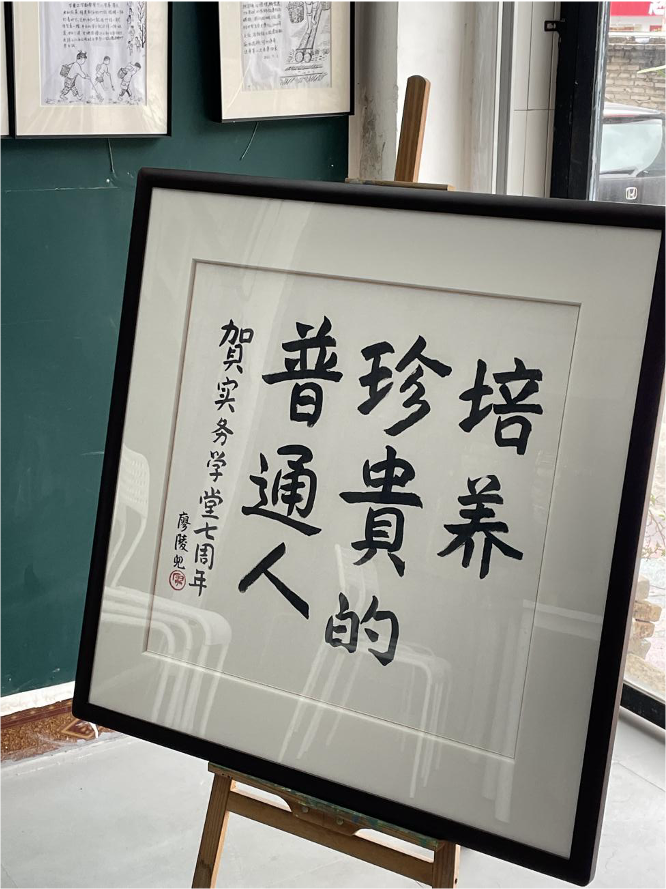

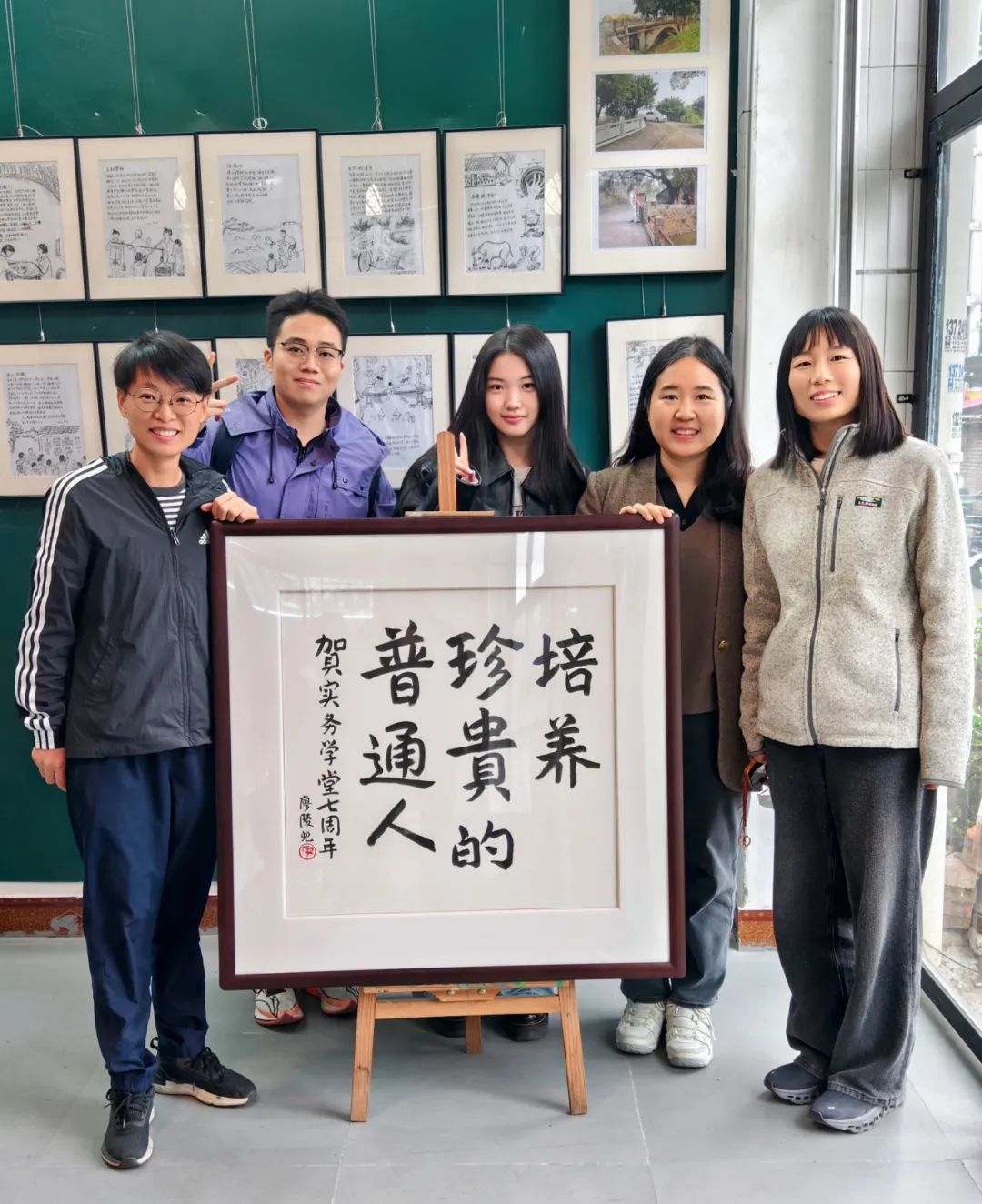

一楼正在展出廖陵儿老师的画作,一幅书法作品格外醒目——“培养珍贵的普通人”,这正是实务学堂的办学宗旨。这句话多么直指人心:我们大多数人从小被教育要“出人头地”,“建功立业”,却很少有人告诉我们承认平凡并不可耻,我们有自己的局限性,有自己无能为力的时候,重要的是认识到我们虽然普通却依然珍贵,我们仍然可以做一些事情让社会变得更好。每一个认真生活的普通人都值得被珍视。

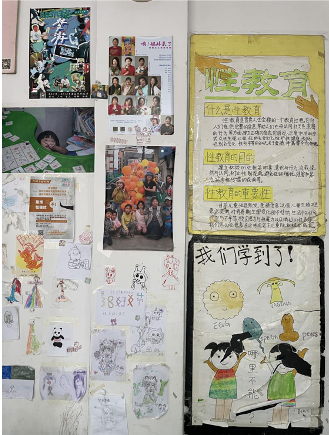

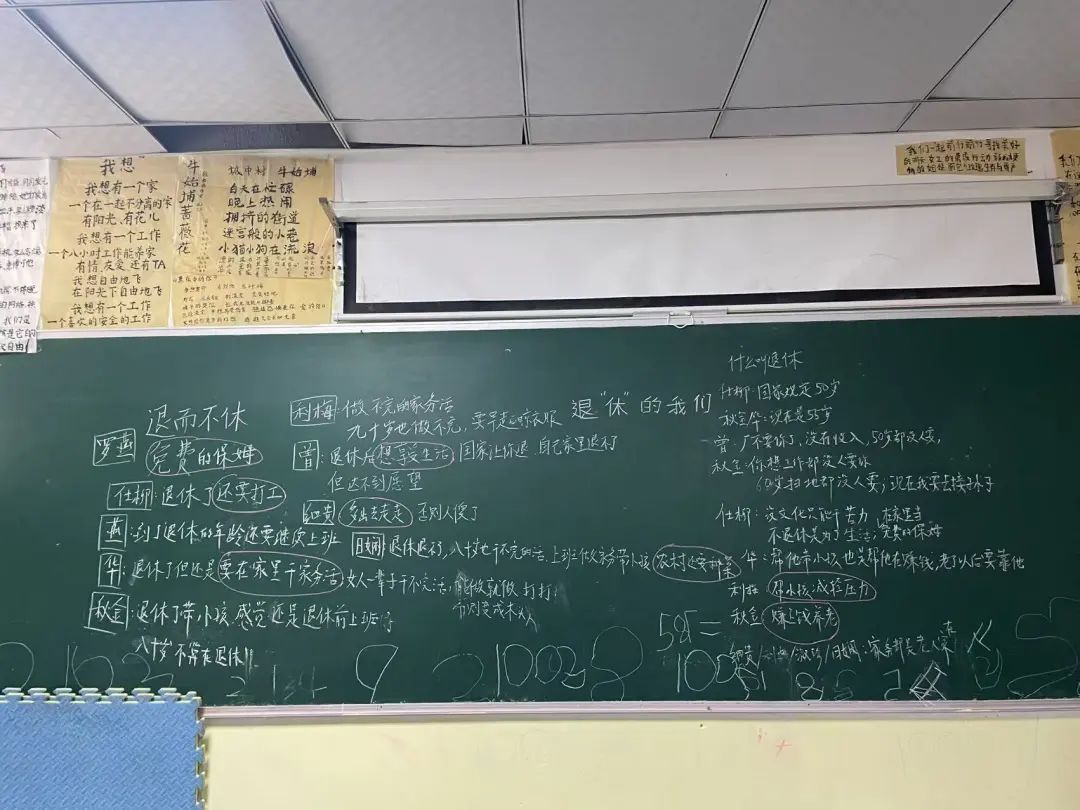

实务学堂目前有十几个孩子,他们大多是正规教育的辍学生。在一年的时间里,同学们同吃同住,一起打扫、做饭、改造空间。在这里,没有应试教育的压力,孩子们被给予大量空间去阅读、思考和探索自我,建立起好的学习和认知习惯,彼此交流分享,参与社会实践。学堂邀请各行各业的从业者来分享经历,开设心理健康、性教育、体育和艺术等课程,以小组活动的形式锻炼孩子的合作与表达能力。

同学们推荐书籍

同学们自己搭建的投影仪和活动空间

在这里,青少年不再是传统意义上“等待被安排”的角色,而是成为自己成长道路的设计者。

对很多参与者来说,这里不仅是一所学校,更像一个充满烟火气的“桃花源”——做饭、搭建淋浴房、交流与倾听等活动,都让这里成为一个真实却温暖的成长空间。

学生小X所说:“实务学堂改变了我很多。以前我对生活很迷茫,但在这里我学到了很多技能,也慢慢看清了方向。回家过年的时候,爸妈说我长大了。在职业沙龙里,有一位姐姐的故事我特别记得——她来自农村,现在正在做她热爱的工作。那一刻,我看到了自己未来的可能。”

在实务学堂,青少年们不仅探索职业的可能性,更在真实的社会实践中,重新理解“自立”的意义。这里是他们生活真正起步的地方。

有人说,人生最大的成熟是终于意识到,自己只是个“普通人”。

欧阳老师却说“要做一个珍贵的普通人”。

绿色蔷薇——“她力量”扎根牛始铺

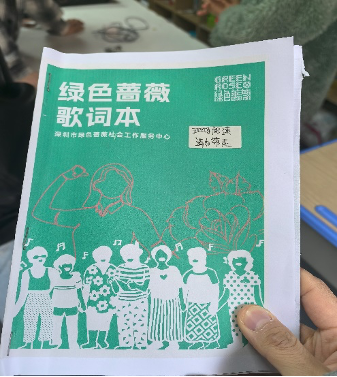

次日,我们前往深圳,来到横岗街道的牛始埔村,探访扎根于此的绿色蔷薇社会工作服务中心。2015年,创始人丁当成立了绿色蔷薇,致力于服务社区中的流动女性与流动儿童。蔷薇之家、蔷薇亲子园、蔷薇书屋等公共空间散布在牛始埔村不同位置,为这里的女工、青少年和孩子们提供了一个温暖的家,陪伴了一代流动家庭子女的成长。

初次走进深圳绿色蔷薇社会工作服务中心,最先映入眼帘的是门口那句温暖又有力的slogan,“面包玫瑰人人有,蔷薇绽放千万家”。 面包与玫瑰的探讨,源于20世纪初美国的妇女解放运动。当时流传甚广的一句呐喊:“Bread for all, and Roses too”(面包与玫瑰人人有)唤起了无数女性的共鸣。“面包”代表生存的基本需求,是生活的保障;而“玫瑰”,则象征着尊严。

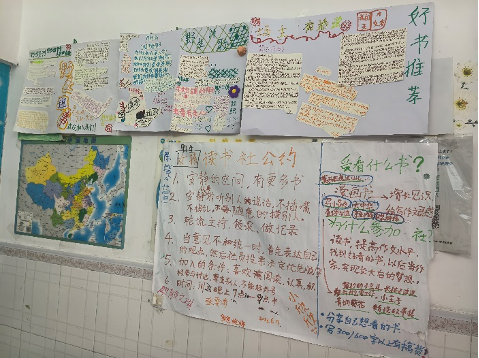

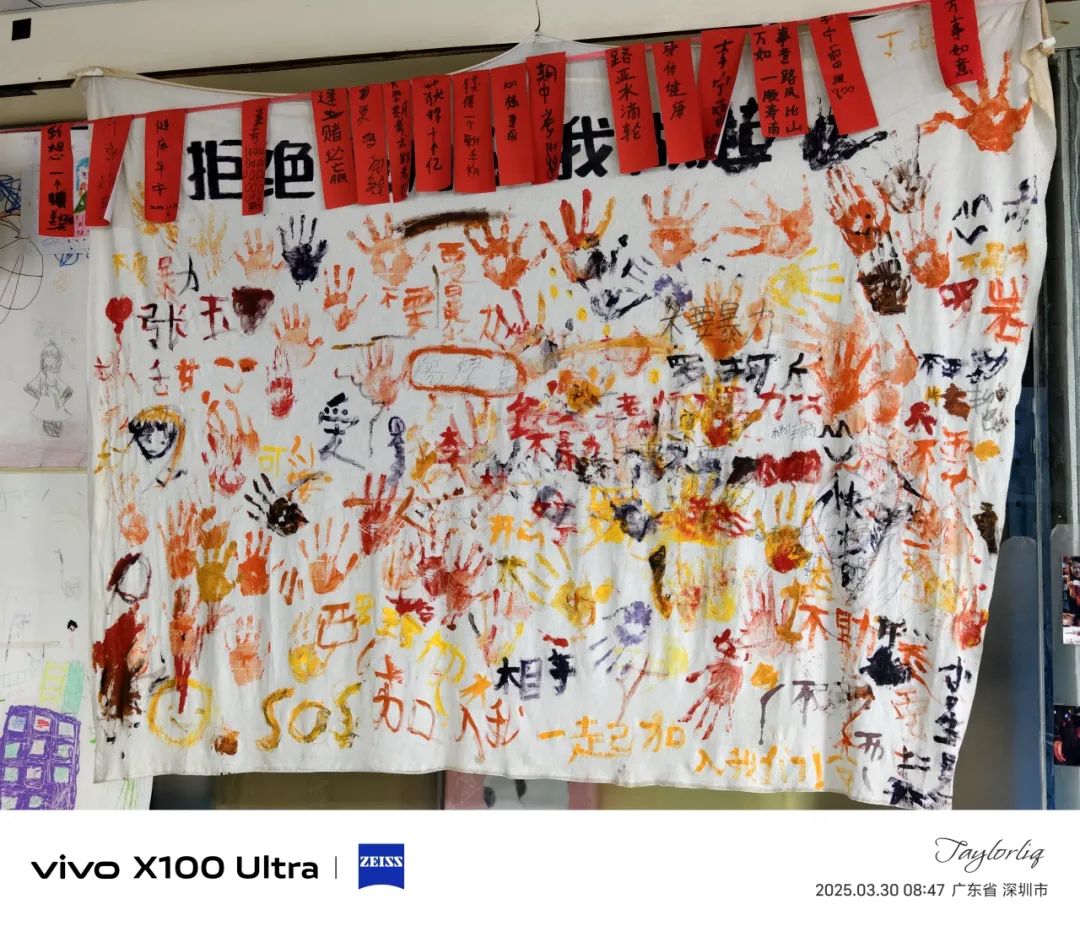

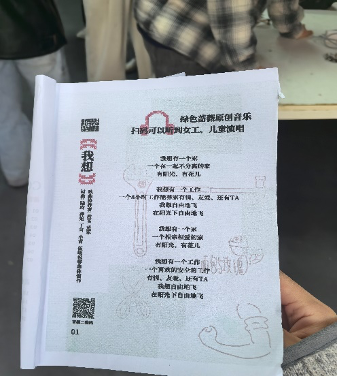

在蔷薇之家,女工姐妹们通过创作歌曲、诗歌和戏剧表达自我,倾诉生活的烦恼与创伤,在彼此的陪伴中相互疗愈。她们共同设计文创产品:印在T恤和帆布包上的“我们有力量”“家务是工作”“工人就是天”的口号都是她们掷地有声的宣言。这是女性赋权在基层最鲜活的实践。在蔷薇书屋,青少年们定期举办“野生读书会”,一起阅读、写作、分享心声;蔷薇亲子园则为社区的孩子们提供了阅读和游戏的天地。

绿色蔷薇丰富多彩的活动

大朋友带着小朋友来亲子园,等着开门

亲子园是小朋友们快乐玩耍的地方

创始人丁当说希望通过平台打造一个像老家一样的熟人社区。通过大半天的实地走访,我们看到了邻里之间的亲切松弛互动,走在社区里,经常能遇到和丁当熟识的姐妹,彼此亲切地问候,话家常,温馨的画面令人动容。孩童们大的带着小的来到亲子空间阅读、嬉戏,瞬间把我们拉回了儿时的乡村成长时刻。

实习生小Y分享了自己的成长历程:“小时候我是被绿色蔷薇服务的孩子,现在我在这里实习,也成为了服务者。” 这一角色的转换,不只是她个人的成长,也印证了绿色蔷薇陪伴与女性赋能(empowerment)的深远影响。

绿色蔷薇所做的,并非惊天动地的大事,而是一次次温柔却坚定地介入,让流动女性与儿童也能拥有属于自己的“面包与玫瑰”。

女工姐姐和我们分享了许多,“我挺喜欢这里的,和姐妹们在一起聊天、做活动很快乐,也更善于和家人沟通了”。

丰富鲜活的性教育实践

姐妹们关于“退休”的定义

每一个普通人都可以是诗人

姐妹们的剧照

通过一系列实用技能教学、蔷薇读书会、自编戏剧和写作方式,

给流动女工和儿童自我表达和提升技能的机会

蔷薇书屋和青少年的“野生读书会”

“拒绝家暴,从我做起”

绿色蔷薇女性健康手册

姐妹们的原创歌曲

我们还参观了绿色蔷薇的社会企业车间,制作精巧、创意惊喜的帆布袋、文创立刻吸引了我们。社企营收用于绿色蔷薇的公益运营。我们入手如下几款。想要同款?请到淘宝搜“绿色蔷薇女工社企”,超多惊喜等您!

结语

两天的调研中,我在广州和深圳的城中村中感受了最真实的人间烟火,遇见了最坚韧的生命——在流水线上忙碌奔波的康鹭日结工人,实务学堂迈出独立步伐的辍学生,在绿色蔷薇互相守望的打工姐妹,被称为“流动人口”的他们日复一日地坚守着,即使身处夹缝依然挺立。谨以此文向每一个认真生活的普通人致敬。

我们在城中村的city walk

跟实务学堂创始人欧阳老师(左一)的合影

和绿色蔷薇创始人丁当(左三)的合影

最后,跟大家分享回北京的飞机上地平线上的风景。