前员工组团上门“讨薪”,国内唯一音像作品集体管理组织被举报“卖官”丨深度调查

来源网站:new.qq.com

作者:

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:音集协, 著作权, 场所, 版权, 诉讼

涉及行业:体育休闲/文化娱乐, 服务业

涉及职业:白领受雇者

地点: 浙江省

相关议题:工人运动/行动, 拖欠工资, 工资报酬, 工人仲裁/起诉

- 前员工组团上门“讨薪”,要求音集协支付800余万元的欠款。

- 音集协被举报存在“卖官”现象,涉嫌违反相关规定,委托商业机构介入集体管理事务。

- 音集协长期存在滥用诉讼牟利的现象。

- 前员工王英龙被解聘后,向国家版权局举报音集协卖官鬻爵。

- 录音显示,某律师以音集协内部人员身份兜售浙江许可收费权给公司负责人。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

大河报·豫视频记者 刘永恒

多次讨要800余万元“薪水”未果后,2023年5月,王英龙同公司的几名员工决定从杭州前往北京,找前东家——中国音像著作权集体管理协会(下称“音集协”)问个清楚。

五个月前,在一场常规的工作汇报会上,王英龙被解除了音集协浙江许可办公室(下称“浙江许可办”)主任的职位,浙江许可办工作人员随之被全体解聘,理由是合同到期。

在随后的四个月工作交接期内,王英龙就2022年度“业绩提成”与音集协相关负责人多次沟通未达一致,结算未能执行。

大河报·豫视频《看见》记者在采访这起“欠薪”事件中发现,作为国内唯一的音像作品集体管理组织,存在违背相关规定,委托商业机构介入集体管理事务的行为,不仅被举报存在“卖官”现象,而且在一些省份长期存在滥用诉讼牟利的现象。

有律师认为,音集协已经严重违背其非营利性的定位。有业内人士称,音集协已经将维权诉讼当成了赚钱的生意。

(原音集协浙江许可办公室)

无功而返的“讨薪”

“本来这个钱是应该月结,我们在协会工作了四年,也信任协会,薪水一直欠着也不担心。但现在,工作都交接4个月了还在拖着,音集协总部也不说拖欠的原因,大家都撑不住了。”

大河报·豫视频《看见》记者了解到,王英龙2018年底成为音集协浙江联络处的负责人,代表音集协在浙江范围内,开展卡拉OK著作权许可业务(即音像作品授权)的洽谈、协商、法律宣传和收费工作。后联络处更名为许可办公室,王英龙任音集协浙江许可办主任一职。

王英龙称自己在音集协工作期间业绩优秀,获得过音集协2019年度突出贡献奖,今年年初突然遭到解聘,有些猝不及防。

王英龙口中被拖欠的“薪水”,实际上就是业绩“提成”。

此前,王英龙担任浙江许可办主任一职时,与音集协签订了劳务合同。同时,其名下公司也与音集协签订了一份服务采购合同。合同约定,音集协以该公司收取版权费总额的20%-25%作为服务费,委托该公司在浙江开展卡拉OK著作权许可业务。

这个服务费就是业绩“提成”。

王英龙提供的一份浙江结算协议附表显示,2022年度,王英龙方共完成3300余万元业绩。按照合同规定可提取700余万的费用。此外,王英龙表示,加上4个月交接期内的业绩“提成”等,这笔欠款一共有800余万元。

为讨回欠款,5月8日,王英龙再次踏入音集协总部,遭遇了和以往汇报工作不同的对待。他们在音集协的会议室坐了一上午,送走一拨儿出警民警后,时任音集协代理总干事周亚平露了面,认为王英龙等人影响了协会正常办公,让人再次报了警。

王英龙提供的一段视频,记录了这次全过程。

(5月8日王英龙一行人在音集协总部)

视频显示,在民警的调解下,周亚平当场否认王英龙等人讨薪的说法,“音集协确实曾跟相关人员签订了劳务合同,但工资已经结清,不存在欠发情况。而王英龙作为一家公司法人代表,是与音集协签订了采购服务协议。但他在浙江开展业务期间存在大量违法违规行为,所以跟他公司的结算目前是冻结的。”

其表示,调查王英龙公司违法违规的律师团队5月初已出发,等调查结果出来后,会通过法律途径解决此事。

调解无果后,民警建议双方保存证据,通过仲裁或诉讼的方式解决此事。

王英龙向大河报·豫视频《看见》记者表示,他并不认同周亚平称其违法违规的指责,认为这是总部拖欠款项的借口。

今年3月,他曾和音集协法律部负责人就2022年度业绩提成问题进行过数次沟通,双方商定一份金额为817万余元的结算协议,由其递交周亚平审核后,协议发生了变动,结算金额变成了500余万元,而且增加了一些追责条款。

王英龙认为,正因为他拒签了协议,直接导致无法结算,“很多内容我无法接受,算的金额不对”。

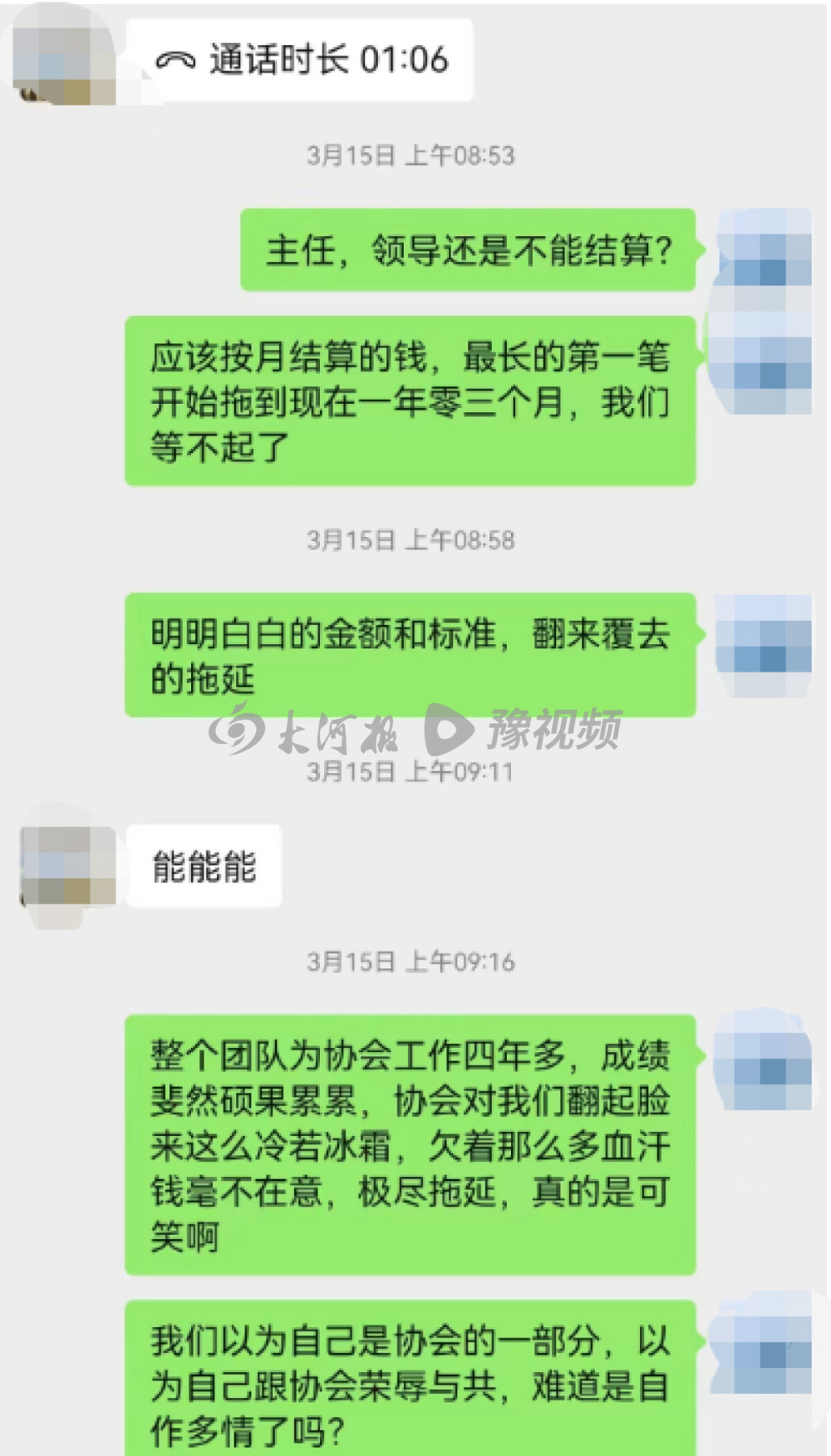

大河报·豫视频《看见》记者在王英龙与音集协法律部负责人的微信聊天记录中,看到了更改前后两个版本的协议。后者对音集协未执行结算一事进行了说明,称乙方(即王英龙方的公司)在2022年,虽经甲方(即音集协)多次催促,但始终无正当理由拒绝签署2022年度的《目标确认书》,导致该业务年度双方无法正常履行合同中关于业绩考核和财务结算事宜。

大河报·豫视频《看见》记者留意到,这两份协议均未提到王英龙在业务期间存在违规违纪问题。

对于协议中提到的《目标确认书》,王英龙向记者表示,2022年8月他在浙江杭州收到音集协总部寄来的《目标确认书》后,发现2022年设定业绩目标远超此前任务目标,担心不能完成,想与领导当面沟通后再签订。

“2021年浙江省版权许可业务签约金额,在全国各省业务排名第二,才完成了3700余万。2022年,领导给我们定的业务目标却是5500万,这是不可能完成的。”王英龙称,其与音集协总部相关负责人沟通后,约定进京当面商讨任务目标,但因两地疫情原因未能成行,直至2023年1月被解聘时,《目标确认书》也没有签订。

大河报·豫视频《看见》记者了解到,所谓版权许可业务签约,即涉卡拉OK业务的娱乐场所(下称“场所”)与音集协签订《著作权许可协议》(下称“签约”),向音集协缴纳音乐及音乐电视作品版权使用费。

7月4日,大河报·豫视频《看见》记者就“欠薪”一事联系到了周亚平,其称,“我们不接受媒体对这一类采访。”

(王英龙与音集协相关负责人微信聊天记录截图)

一段兜售“官位”的通话录音

当面讨要欠款失败后,王英龙向国家版权局递交了一份举报材料,举报音集协存在卖官鬻爵的现象。

这与他被解聘后,从一家公司负责人陈华(化名)处获取到的一段通话录音有关。那通发生在2022年2月底的通话录音中,某杜姓律师打着音集协内部某许可办负责人的旗号,向陈华兜售浙江许可收费权。

彼时,王英龙还是浙江许可办公室主任。

该段录音显示,杜某作为中间人,向陈华介绍浙江许可办2021年的签约业绩为3700余万元,根据服务合同,可按照20%的比例,提取700余万服务费。加上诉讼侵权场所的案件和解费、法院判决执行款等,每年可以获得1000万左右的收益。

杜某在录音中称,想要拿到浙江许可收费权,需要给音集协某地方许可办负责人250万疏通关系费及交出以后每年收益的一半给相关人员。

王英龙表示,杜某所提到浙江省的业绩数据都属内部信息,十分精确。

6月27日,陈华向大河报·豫视频《看见》记者证实了此事。其称,因担心出事,此后不久他就向音集协和相关部门递交了上述通话录音文件及相关材料进行举报,但至今没有回应。

王英龙认为,他被突然解聘很可能与这段通话录音有关。

在那段录音中,杜姓律师介绍许可办利润时称,“如果被诉讼的侵权场所想和解的话,前提是必须从2019年到现在的版权费补交齐,和解费象征性收个两万,这两万块钱,都归了地方音集协(地方许可办)了,收的版权费给咱们再分20%。如果案件经过强制执行的话,音集协收钱扣税后,总部拿一半地方拿一半。”

陈华问:“那他们都不谈(协商签约)了,任务完成一点,不是直接打官司执行最好吗?他们现在判决这么高。”

杜姓律师说:“说是这样说的,但是你不能说全部都是这样,你肯定也要象征性弄一些。关键是音集协可能要求说你版权费要多收点。实际操作执行上,这个在于你个人。”

音集协内部公开的秘密

多名原音集协省许可办主任向大河报·豫视频《看见》记者反映,近几年的音集协已渐渐偏离了版权保护的初衷,诉讼维权俨然成了一门生意,一些省份的卡拉OK著作权许可业务更是成了香饽饽。

“就像那段录音里说的那样,诉讼才能挣大钱是音集协内部公开的秘密。”王英龙介绍道,“根据音集协的相关规定,各地许可办通过协商途径,跟一家娱乐场所签订《著作权许可协议》,只能获取签约金额20%-25%不等的服务费,平均为四五千元。而通过诉讼途径,无论案件是和解或法院执行,平均每家场所可获取约2万元的收入。”

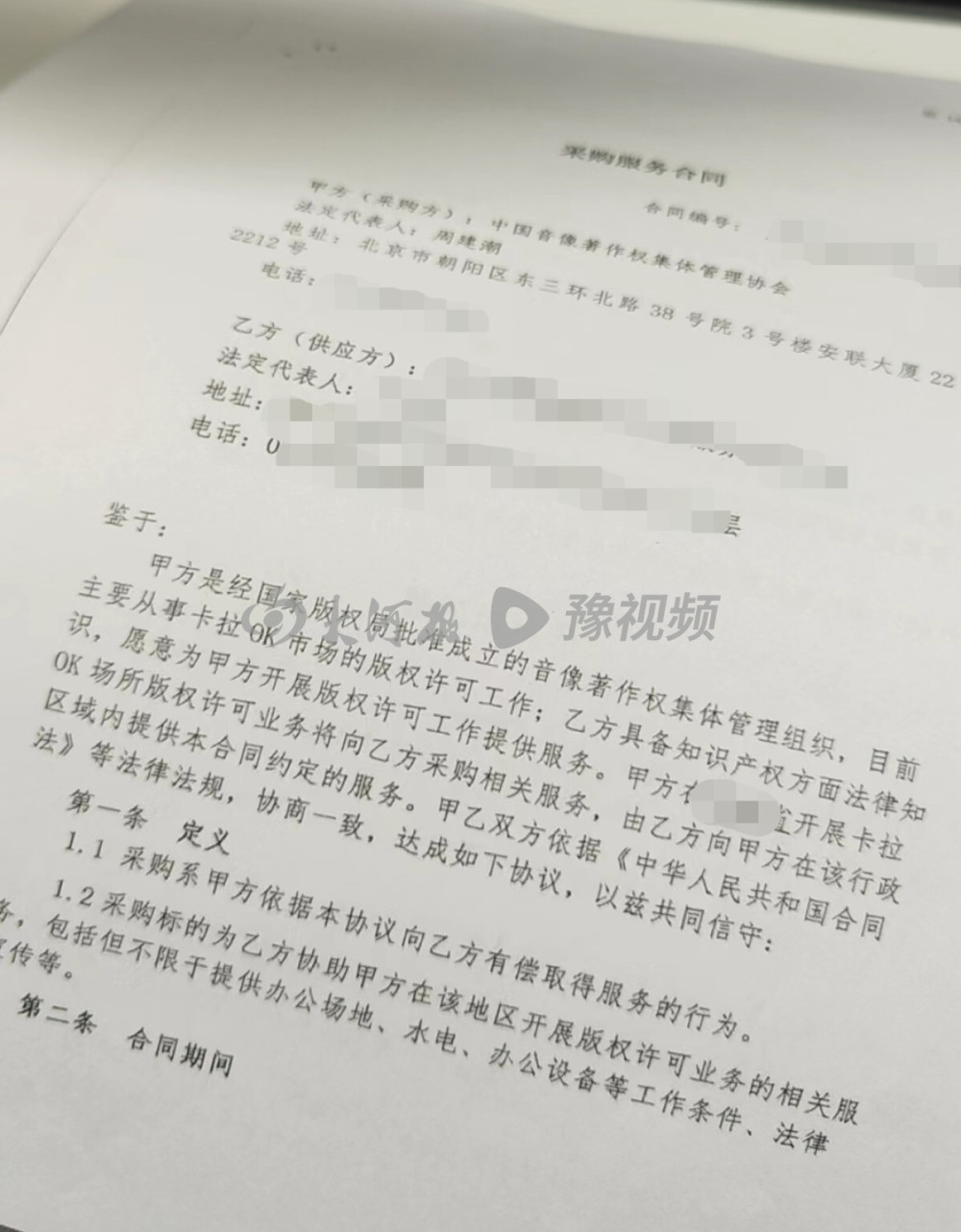

大河报·豫视频《看见》记者获取的数份盖有音集协公章的多份《采购服务合同》以及一份《委托代理协议》,佐证了王英龙的说法。

《采购服务合同》约定,音集协以省级行政区域为界限,将卡拉OK场所版权许可业务委托给合作公司开展执行,并支付该公司完成的签约金额的20%-25%为服务费。

而《委托代理协议》则约定,合作公司在规定区域内代理音集协关于音像节目著作权相关的法律事务,可以音集协名义向侵权场所提起诉讼。提起诉讼后,侵权场所想要和解,必须与音集协签约正常支付著作权使用费,并与合作公司签订《和解协议》支付法律服务相关费用。

上述法律服务相关费用也被合作公司,也即音集协各地许可办,称为“和解费”。协议也给出“和解费”的计算方法,即按照和解时签订《著作权许可协议》中著作权使用费的30%计算,少于1万元的,以1万元计算。

如未达成和解,协议还约定,生效判决案款则由音集协扣除税费后,向合作公司支付这部分案款的50%作为服务费。

(记者获取的采购服务合同照片)

大河报·豫视频《看见》记者了解到,历年来,音集协在维权诉讼上鲜有败诉。

按照音集协发布的《关于2023年卡拉OK著作权使用费收取标准的公告》,全国各地收费标准从8元/天/终端至11元/天/终端不等。以最低收费标准计算,一家拥有十间包厢(即拥有十台终端)的KTV,每年的著作权使用费为29200元,正常签约的情况下,地方许可办可从中获取至少5840元的服务费。

如果通过诉讼手段,达成和解签约,同样是这家KTV,地方许可办既能获取5840元签约服务费,还能额外获取1万元“和解费”。如未达成和解,法院依照音集协收费标准判决,地方许可办也可获取14500元服务费。

王英龙称,在其任职浙江许可办主任期间,通常的做法是找到各地娱乐行业协会和场所介绍签约,通过法院判例,给场所经营者算账,主动介绍集体签约和续约的优惠措施。只有对多次协商无果的场所,才会通过诉讼手段解决。

“这样做的效果很好,2021年我们跟浙江42家行业协会进行了集体签约,浙江的签约率超过了90%。”王英龙说。

音集协官方微信公众号上曾发布过一篇文章,对这场发生在2021年的集体签约仪式有着高度评价,中宣部版权管理局社会服务处、浙江省高级人民法院民三庭及浙江省委宣传部版权管理处相关领导都出席了该次活动。

时任音集协代理总干事的周亚平还在仪式上表示,“坚持优先协商、集体签约,与浙江各娱乐行业协会紧密合作、加强沟通,向全国推广‘浙江模式’。”

事实上,“浙江模式”并未得到全面的推广。

“协商签约的成本要远高于诉讼成本。”王英龙补充道,“像浙江省,跟一家场所去协商签约。如果是温州,我们的业务员要从杭州出差,很可能一趟也谈不下,得去两三趟。差旅费等可能需要几千元。而诉讼只需要下载一个时间戳应用软件,到场所消费取证,由专门人员到法院起诉即可,取证成本最低的时候只需几十元。”

“浙江的做法,可能挡住别人挣钱的路了。”王英龙说。

(王英龙在2021年“全面构建浙江省卡拉OK领域版权市场秩序”集体签约仪式上)

多地许可办以诉讼促和解签约

音集协成立于2008年,是经国家版权局批准、民政部注册登记的我国唯一管理录音录像制品/音乐类视听作品的著作权集体管理组织,其成立之初就肩负着推动卡拉OK版权费的收取工作。

为此,音集协在成立当年,就委托天合文化集团开展卡拉OK版权许可工作,在全国范围内建立许可机构。但在这一时期,天合集团在业务期间存在收取高额补缴费、收费方式不合理等系列问题。

2018年底,音集协以天合文化集团及所属各子公司(下称“天合公司”)在开展卡拉OK著作权许可费收取业务中存在严重违规违约行为为由,将其诉至法庭,宣布与其终止合作,结束了这段长达十年的委托关系,开始自建业务团队收取卡拉OK著作权许可费。

大河报·豫视频《看见》记者多方了解到,所谓音集协自建的业务团队,即现在的音集协各省许可办的工作团队,这些人既与音集协签订了劳务合作,又与商业公司签订了劳动合同,而这个商业公司则与音集协签订了《采购服务合同》,受委托在各省开展卡拉OK版权许可业务。

王英龙就是在这一时期进入了音集协。此后数年间,音集协在全国各地发起了大规模诉讼,版权许可费收入也逐年提升。

音集协历年年度报告显示,2018年音集协共取证2078家侵权场所,其中立案1786家,有634家场所与协会达成支付著作权使用费并和解结案,著作权使用费金额为2647万,占当年著作权费总额的20%。已判决并执行完毕的案件769起,全部胜诉。

2019年,音集协提起侵权诉讼5905件,和解结案1197 件,收取著作权使用费 4395 万元,占当年收取著作权费总额的 17%。

2020年,音集协与侵权场所和解案件1367件,收取著作权使用费4765万元,占当年收取著作权费总额的 20.71%。

2021年,音集协与侵权场所和解案件1557件。

2022年,音集协与侵权场所和解案件1173家。

在2020年、2021年、2022年,音集协未公布提起侵权诉讼案件的数量。但据天眼查,2022年1月1日至2022年9月30日,在涉著作权案由上,音集协作为原告的立案信息为3800余条。

实际上,音集协以诉讼促签约成果显著。

公开数据显示,2018年音集协签约场所数量为3146家,2019年6683家,2020年7993家,2021年10034家,2022年则签约了8293家。

值得注意的是,虽然音集协在2018年至2021年场所签约数量逐年提升,但每年的和解签约数量占每年增长签约数量的比例,从最初的33%提升到了76%。其中,2020年和解签约数为1367家,而当年的签约场所数量只增长1310家。

这就意味着,每年都有相当数量的场所不再选择与音集协续约。

这一现象在2022年表现更甚,当年的和解签约数量为1173家,全年签约数量则较2021年降低了1741家,当年不再续约的场所至少有2914家。

事实上,在一些娱乐行业较为发达的城市,场所与音集协的签约率也不足10%。深圳文化市场行业协会秘书长吴涛告诉记者,深圳拥有600余家娱乐场所,但整体签约率约为30%,场所主动签约意愿不强,多数都是被动的和解签约。

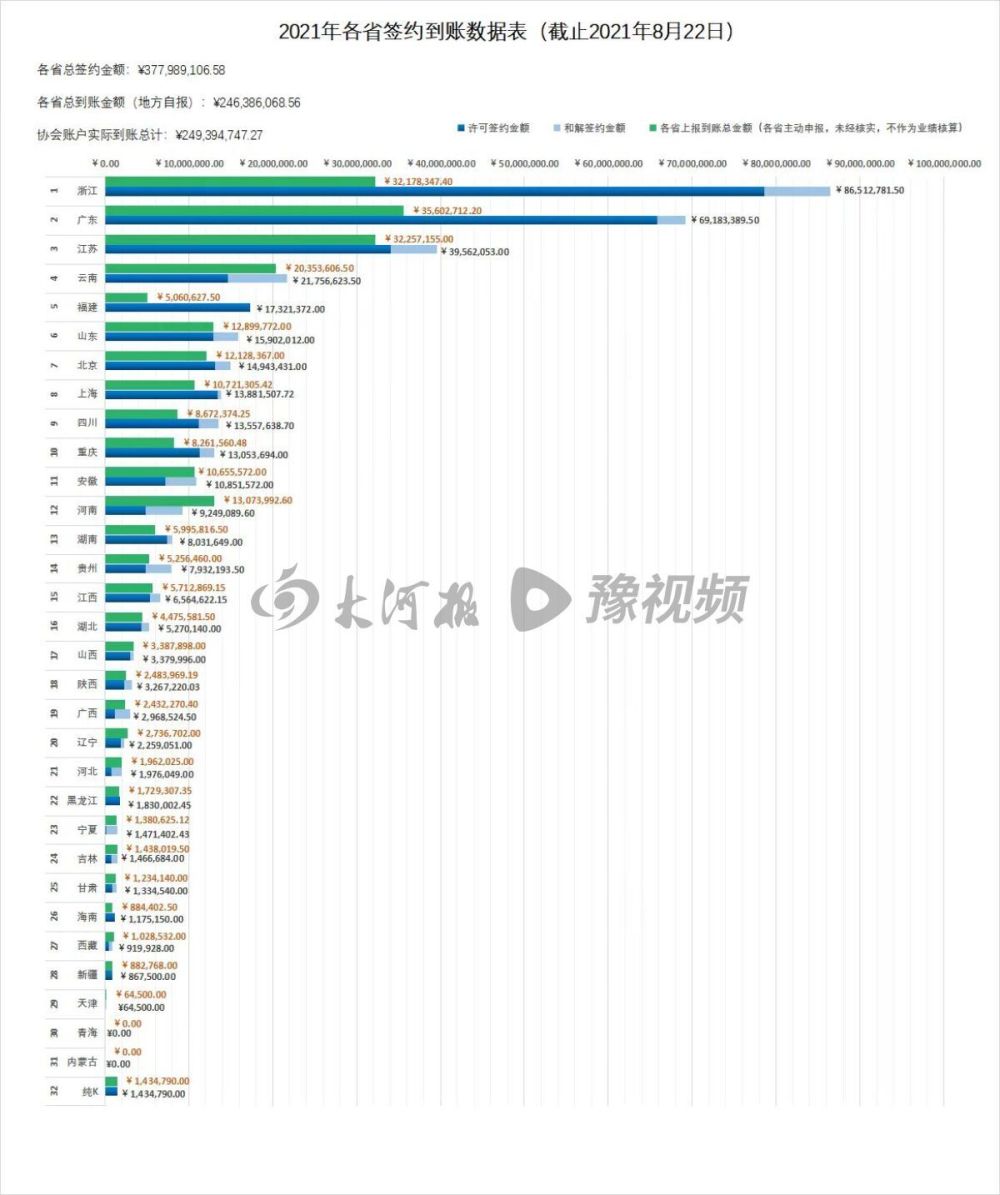

大河报·豫视频《看见》记者获取的一份2021年音集协各省签约金额数据表显示,在31个各省许可办中,宁夏、河北、广西、西藏等多地签约总金额中,通过诉讼和解的签约金额占比过半。贵州、河南、吉林、甘肃等地通过诉讼和解的签约金额占比也超过了三分之一。这部分数据截至当年的8月22日。

(记者获取的2021年音集协各省签约金额数据表截图)

此外,多地KTV经营者和相关协会负责人表示,自音集协自建联络处后,除应诉外基本见不到音集协的工作人员。

郑州市一家KTV负责人告诉大河报·豫视频《看见》记者,自从2018年音集协自行收费后,4年间他只收到过一张音集协的收费告知函,“音集协也不是正正式式地通知,就随便派了个人,偷偷摸摸转一圈,塞了一张纸给保安就走了。之前我们给天合公司交过费,知道这个东西。但是换成音集协之后,他们也不来找了,从没当面沟通过”。

实际上,音集协在郑州的场所签约率维持在一个相当低的比例。郑州市娱乐行业协会会长刘华伟表示,近四五年,郑州大部分娱乐场所都没再跟音集协打过交道,“以前天合公司收费时,场所主动交还会有优惠。现在我们啥都不知道,到底有没有优惠,疫情期间有没有照顾,音集协一直跟我们没有沟通。加上近几年生意不好,很多场所就没再操心交费的事。”

刘华伟称,“一些突然被起诉的场所负责人找到我,问协会能不能组织下,跟音集协沟通缴费问题。我们还特地开会讨论过这事,准备等大部分场所收到告知函后组织一下,再去找音集协。”

“其实,收费这事应该他们先找我们,当面谈谈”,刘华伟说。

业内人士认为,音集协此种做法违背了相关文件的精神。

大河报·豫视频《看见》记者了解到,2021年4月2日,《国家版权局、文化和旅游部关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知》(下称《通知》)对通过著作权集体管理解决卡拉OK领域版权问题,有过明确要求:坚持协商合作优先机制原则。

《通知》称,卡拉OK领域各相关方应当加强合作,通过联席会议、定期磋商等方式及时通报信息、交流经验,化解风险、解决纠纷。对于卡拉OK领域与版权有关的法律适用、许可机制和商业模式等普遍性或复杂性问题,优先以协商沟通方式解决,积极寻求非诉纠纷解决途径。

(原音集协浙江许可办公室工作人员工作证照片)

部分中小KTV经营者困境:无力缴费

广东星凯律师事务所律师方加德认为,音集协本身作为非营利组织,在各省以采购服务形式,将地方许可权业务委托给企业的行为,本身就是违规的。

方律师在著作权权属、侵权纠纷领域专注多年,其代理的江门等地多家KTV诉音集协垄断纠纷案,曾广泛引起业内和舆论的关注。他告诉记者,“音集协把公司拉进集体版权管理中,就等于是进行经营性运作了,而这是明确禁止的。”

《通知》第六条规定,音集协和音著协应当进一步强化非营利性法人定位,不得委托、支持、纵容商业机构介入卡拉OK领域著作权集体管理事务。

公开资料显示,在2021年中国版权年会“新形势下的著作权集体管理组织面临的新问题和新挑战”论坛上,时任音集协代理总干事周亚平曾公开发表讲话,称2018年音集协秘书处新的领导班子果断地去天合,结束了由第三方控制着著作权集体管理业务的历史,并建立起自己的业务团队,开始了音集协自成立以来的第一次自己直接进行著作权许可和收费的业务活动。可以说,是音集协历史上最重要的里程碑。

方律师认为,这种“一套人马两套班子”的模式,本质上还是商业公司参与集体版权管理,违背了音集协的非营利原则,势必导致经营收益转嫁到使用人身上去,加重使用人的负担。

他告诉大河报·豫视频《看见》记者,近几年他接触的不少KTV经营者中,有一些不愿再与音集协签约。

他举例称,广东有相当比例的KTV都是家族式经营,从负责人到员工都是亲戚关系,近三年受大环境影响,现金流断裂,濒临破产边缘。尤其是一些自2018年音集协与天合公司解约后,未再续约的中小型KTV,已无力向音集协补交断约数年的版权许可费,“一些经营者宁愿被音集协起诉,破产就破产了。”

深圳文化市场行业协会秘书长吴涛也表示,“确实存在KTV补交不了追溯3年的版权许可费,宁愿破产,也不愿跟音集协签约。”

“不过近年针对3年追溯费,音集协也出台了一些减免政策,但前提是希望得到当地行政支持”,他向记者补充道,“事实上,目前音集协对大部分未签约的KTV没有发起大规模的诉讼”。

国家文化和旅游局数据显示,近十年全国娱乐场所数量呈现持续降低趋势,在营业利润上降幅更甚。娱乐场所数量已经由2014年的8.4万余个降至2021年的5.05万个,营业利润从2018年112.33亿降至2021年30.13亿元。

( 图源央视新闻)

6月,大河报·豫视频《看见》记者曾随机致电多家近两年因著作权权属、纠纷被起诉的娱乐场所,发现一些处于县域的娱乐场所已经倒闭。

有学者认为,要解决著作权使用费收取存在的问题,要从源头解决,从制度出发,不只是为了保护权利人的权益,同时还要促进作品传播,兼顾使用者的需求。在版权保护制度设计上,需要考虑到权利人、传播者、使用者和产业发展之间的动态平衡。

集体管理组织制度的重要价值在于,权利人可授权音集协由其代为收费和发起维权诉讼;卡拉OK业者则通过与音集协签约获得一揽子授权,以此提高大规模获取许可的效率。

“音集协向侵权场所提起诉讼,本就是职责之内的事情,我也劝过很多遭遇诉讼的KTV老板,一定要签约。”方加德认为,集体管理组织制度的推出,本身就有益于卡拉OK行业发展的。作为国内唯一的音像作品集体管理组织,音集协成立之初也是为了解决卡拉OK经营者无法向数以万计的权利人逐一取得授权的难题。

“但是现在整个KTV行业效益不好的情况,音集协是不是要推出一些优惠的政策,改变下按照包厢计算的收费方式,采用大数据管理系统,精确针对每首歌曲的点播次数进行收费。现在的技术完全是可以实现的。”方加德补充道,“这样既能减轻KTV经营者的负担,推动签约率的提升,也能兼顾权利人合法收益。”

音集协成立的目的,就是为了卡拉OK行业能够得到更好的发展,跟权利人形成良性循环,而不是仅仅为了收取版权费,如果频繁的维权诉讼已经影响到行业的健康发展,即便音集协收取的版权许可费用逐年攀升,那也不过是涸泽而渔。

2021年4月2日,《国家版权局、文化和旅游部关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知》的八条原则,实际上也是重申了音集协组建的初衷,建立健全科学合理的卡拉OK领域版权保护机制,切实维护权利人和使用者的合法权益,促进行业规范发展。

对于音集协来说,维权诉讼从来不应该是目的。

来源:大河报·豫视频 编辑:刘惠杰